地震過後房屋也要做健檢! 2指標3面向 專業土木技師親授如何居家檢視

台灣位處環太平洋地震帶,民眾應該正視自己居住房子究竟安不安全。(圖/內政部提供)

台灣位處環太平洋地震帶,民眾應該正視自己居住房子究竟安不安全。(圖/內政部提供)

接近年節,嘉義發生6.2級地震,2024年又有0403 大地震, 台灣位處環太平洋地震帶,擺脫不了地震的宿命,只能提前防患於未然,尤其面對全台約有 500 萬戶房屋年齡超過30年,其中逾100萬戶超過50年,不能不重視居住安全的重要性,民眾也應該正視自己居住房子究竟安不安全?

相對於安全性,最快的方式是了解什麼樣的房子屬於危險建物的範疇,台北市土木技師公會理事長,也是中華工程仲裁協會理事長莊均緯說明,為什麼建物會被冠上有危險疑慮?主要是建物耐震能力不符合現行建築法規的水準。

2指標

釐清老屋究竟危不危險

莊均緯表示,以台北市現行推動「防災都更」專案,直接納入民國63年2月15日前領有使用執照的合法建築物為適用對象,便是考量1970年代所蓋的房子並不具備地震抗震力,主要是當時法規並沒有要求。

另一個明確辨別的分界點,就是1999年921地震之前所蓋的房子耐震力,也會被打上問號。當時地震造成全台許多老舊建築倒塌和損壞,自此建築法規也大幅檢討變革。莊均緯也提醒,從法規檢討到發布實施有一段空窗期,因此通常會以2001年依照新法規設計興建的建築,它是會比較安全。

或許不少人會提問,「我家是老舊建物,但經過這麼多次地震都沒有狀況啊!」莊均緯表示,老屋不一定和危險畫上等號,早期加強磚造的房子本身能吸收地震能量,但是經過地震後,磚牆發生裂縫若不進行修復,吸收地震能量就會遞減。另外,格外要注意的是,「你的房子依現今法規評估,它的耐震能力是多少?」,「如果你房子連耐震能力分析後的ID值0.35都達不到,就屬於危險建物!」因此,政府為何鼓勵補助老屋做所謂的耐震初評,可以藉此了解房子的耐震能力達到什麼樣的條件。

3面向

居家自我檢視

「其實居住的房屋,如同人的身體或長年使用的車子,也要有定期體檢的觀念;即便沒有定期體檢,日常也要觀察房子的變化,」莊均緯舉例地震來了,如果家中發現有局部裂縫,下次再地震,就要觀察這個裂縫是否變更大。另外,他也傳授地震過後,簡單從3個層面做居家自我檢查:

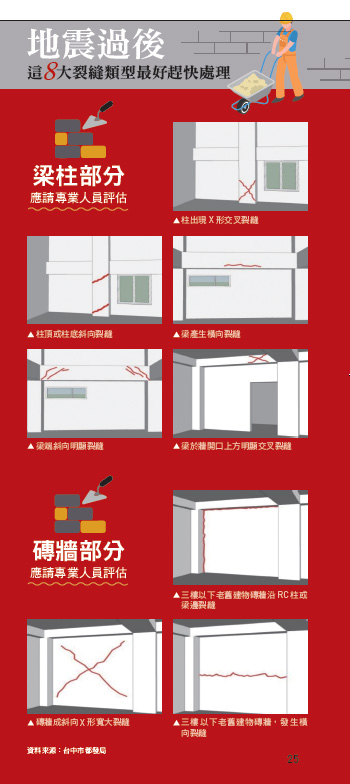

第一,觀察房子的地基。建物是從地基蓋起來,最重要地基一定要穩,須目視觀察地基有沒有沉陷或傾斜;第二,從一樓逐層查看梁柱有沒有系統性裂縫,所謂系統性裂縫,是指裂痕呈現45度角,打X,V形,呈現規則性,或梁柱裂縫寬度已達0.2公分以上等,大概可以判定房子已經有結構性損傷。而結構性損傷如同人體內傷,「如果都出現內傷,還不修復,可能下次再發生地震,危險程度就會提高。」因此,出現這樣狀況,建議尋求土木、結構專業技師來做安全評估鑑定。

除此之外,隔戶牆面出現45度的裂縫也需要注意。不論RC牆或磚牆都是吸收地震能量非常重要的保命符,如果出現問題一定要修復。主要因為當地震開始搖晃時,磚牆會先吸收一部分地震能量,再傳導到梁柱,如果第一道防護的磚牆受損無法承受,下一次地震來,能量就是直接傳導到梁柱,這也是耐震初步評估為何將磚牆可承受地震能量納入評估的原因。

另外,地震過後總傳出被貼上紅、黃單的受災建物,莊均緯強調,黃紅單的判定結果是針對災後現場的建物情況做出立即性研判,屬於當下現況的判斷,其並不代表評估該建物的耐震能力。

舉例來說,某棟建物當下被判定貼上黃單,將建物損傷進行修復,回復建物原有結構功能,黃單可以考慮解除。但是黃單解除,不代表這棟建物修復到具備符合現在法規耐震能力,只是意味著這棟建物修復到當時年代的耐震能力,而建物是否耐震?還是要回到源頭,這棟建築是否符合現行法規的耐震力,這部分就要透過耐震初評和耐震詳評才知道。

最後,莊均緯還是強調,房子住久了,也要像身體健康檢查般具有維護的觀念,比方房子出現裂縫一直不作修補,水氣很容易進去,造成鋼筋膨脹,而只要鋼筋受損,損傷情況只會愈來愈嚴重。另外,他也鼓勵,如果住家附近正在危老都更重建盡量參與,如房子已屬於民國63年前房子,建議直接參與防災型都更。畢竟,更新後換回一棟新房子,總價值不僅變更高,安全性也更好,對生命財產是比較有保障。